En la casa en la que crecí había pocos libros (si dejamos fuera los ejemplares de texto gratuitos): Pedro Páramo, El retrato de Dorian Grey, Aura, Cien años de soledad, Relato de un náufrago, La Biblia, algunos engargolados de la época en que mis padres fueron a clases de computación y diez métodos para aprender inglés. Los primeros cinco eran herencia del paso de mi hermana mayor por la secundaria. Libros que ella había subrayado con lápiz, en los que había puesto señales con el bolígrafo o había hecho dibujos relacionados con el contenido. Yo tomé prestados estos ejemplares una y otra vez hasta que fui capaz de comprar los propios.

En ese entonces no dimensionaba lo que la palabra “biblioteca” significa. Vivíamos en un pueblo lleno de barrancas en el que la biblioteca municipal se encontraba a diez minutos de camino en automóvil. Para mí ese recinto lleno de ejemplares era el lugar al que iba en el verano, a los cursos para infancias. A veces me quedaba después de que las actividades terminaban y comenzaba a mirar los estantes. Tomaba un libro y veía las imágenes de monos o jirafas humanizados como si hiciera algo prohibido. Me sentaba en un rincón y cuando terminaba esas historias procuraba dejar el libro en el carrito de los usados sin que nadie me viera. En esa pequeña biblioteca de setenta metros cuadrados los libros no tenían marcas. Era como si acabaran de nacer y todavía esperaran vivir. Por lo general siempre estaba vacía y la bibliotecaria era callada, se limitaba a leer en su sitio.

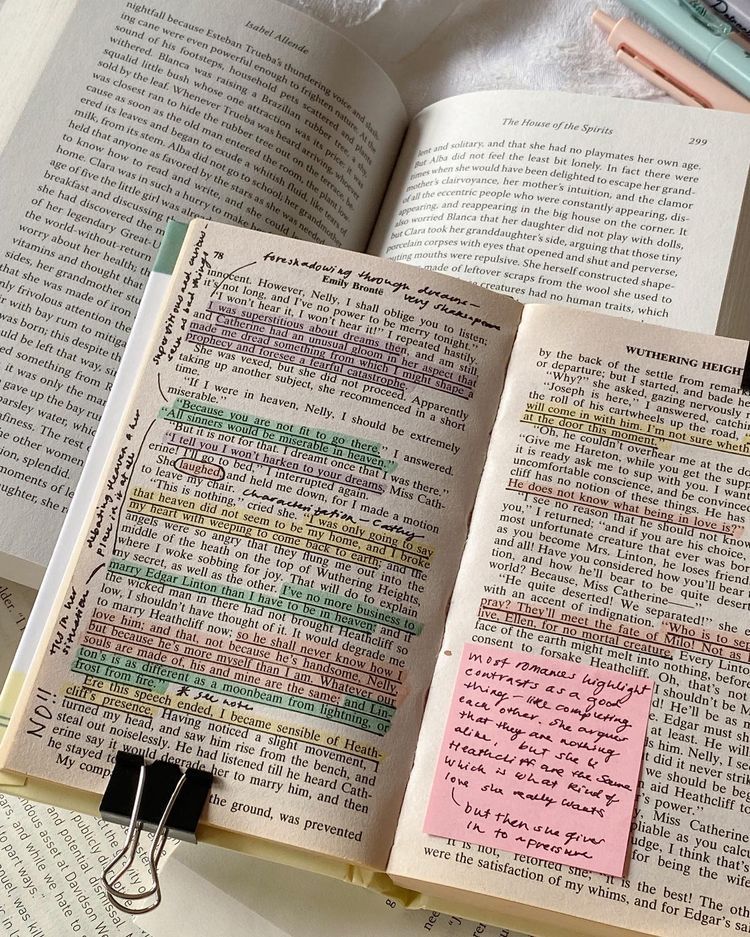

A la edad de diez me acerqué a la pequeña pila de textos en el cuarto de mi hermana y al tomar entre mis manos los ejemplares siempre comenzaba por observar los dibujos a lápiz, luego las pequeñas líneas con tinta azul y al final las palabras resaltadas. Algo debían esconder esas marcas.

Primero asumía que las señales para recordar el punto en el que se debía retomar la lectura eran en realidad indicaciones de las mejores partes de las novelas y que los dibujos expandían la historia. Luego determinaba que debía seguir la historia con los garabatos en mente y corroborar su pertinencia. Después de repetidos ejercicios de este tipo me di cuenta de que las señales con tinta eran puntos que indicaban una pausa en la lectura. Los dibujos en efecto, eran pertinentes, con el contenido del texto y los subrayados se adecuaban a las partes que me gustaban más.

Por mi parte, tardé mucho en apropiarme de los libros que comencé a comprar cuando tenía trece años. Ediciones Tomo, Editores Mexicanos Unidos y Porrúa (que por ese entonces costaban alrededor de 15 pesos, un precio accesible para una estudiante de secundaria), que permanecieron sin marcas incluso hasta que las regalé a alguien más.

Con el paso de los años me di cuenta de que necesitaba volver a andar mis pasos de lectura. Cuando me convertí en estudiante universitaria fue que volví a replantearme la idea de la biblioteca: la personal y la colectiva. En el campus central de la UNAM vi libros de consulta llenos de subrayados: con lápiz, colores, bolígrafos e incluso con marcatextos. Me gustaba encontrar marcas en aquellos que tenía como lecturas obligatorias. Me parecía que estas eran una guía de lectura, me gustaba imaginar a ese otro lector y pensar ¿por qué has dibujado estas líneas? ¿no te parece que en realidad esto otro era más importante? Nunca me atreví a dejar alguna marca en ellos, no tanto por la imagen hierática de objeto de conocimiento, que comenzaba a perder sentido en mi cabeza, sino por su valor como objeto comunitario.

En cambio, a mis libros sí que les perdí el respeto luego de estas consultas universitarias con sus conversaciones intergeneracionales trazadas en las orillas. Ahora ya no sé leer libros sin subrayar, sin anotar en los márgenes o poner separadores de colores. Cuando no tengo nada a mi alrededor, incluso doblo las páginas para recordar más tarde dónde deben ir las marcas. Subrayo cosas que me hubiera gustado escribir, fragmentos que me impresionan o me conmueven, también cuestiono (en forma de notas) algo que no me convence, o que necesito verificar. Todas estas señales en el papel hacen que el libro sea más mi compañero y menos un objeto de culto. Últimamente también hago cuentas o anotaciones de referencias e ideas en las guardas. No me importa mucho romper con el halo de pulcritud con el que nos han dicho que se debe tratar a estos objetos.

Fue a través de la marginalia en los ejemplares de la Biblioteca Central que dimensioné el valor del libro como un objeto colectivo. Una expresión física de algo que no ocurría en mi entorno hasta que comencé la universidad: el poder de compartir conjuntamente el asombro, las dudas o la tristeza que detona la lectura. Aunque el ideal de los libros de consulta en recintos públicos es que estos se mantengan libres de rayaduras y anotaciones por el bien colectivo, me atrevo a decir que muchas veces representan un ánimo contenido. El deseo de iniciar una conversación.

Un libro con marcas es un mapa de conocimiento del otro. Las figuras, rayas y anotaciones en las páginas son rutas para llamar la atención de un interlocutor imaginario, son como decir: observa conmigo. Esa marginalia sobrevivirá a nuestra lectura y quizás a nuestra propia vida; es el deseo de no abandonar los sentimientos y las ideas que nos causaron los textos, de que las cosas que nos impresionaron se queden allí: resaltadas en el tiempo. De decir: estuve aquí y viví esto en mi lectura.

Imagen ‘anotated book’ tomada de Pinterest

| Diana Thalia Jiménez Martínez (Toluca, México, 1994). Estudiante de posgrado y profesora. Licenciada en Estudios Latinoamericanos y saxofonista. Fue ganadora del premio de literatura epistolar Cartas a Rosario en la categoría «posgrado» (UNAM, 2024). Le gustan los gatos, andar en bicicleta y hornear pan para sus amigos. Coordina el club de lectura de ciencia ficción Gatos Galácticos en la CDMX. Sus intereses son el ecosistema editorial en América Latina y la ciencia ficción. Ha publicado en la Antología: Una bolsa de semillas. Ciencia ficción feminista en Abya Yala (Coding Rights, 2025), así como en las revistas Jornada Semanal, Penumbria, Casapaís, Luvina, LIJ IBERO. Forma parte del Gran Colisionador de Textos Especulativos. |